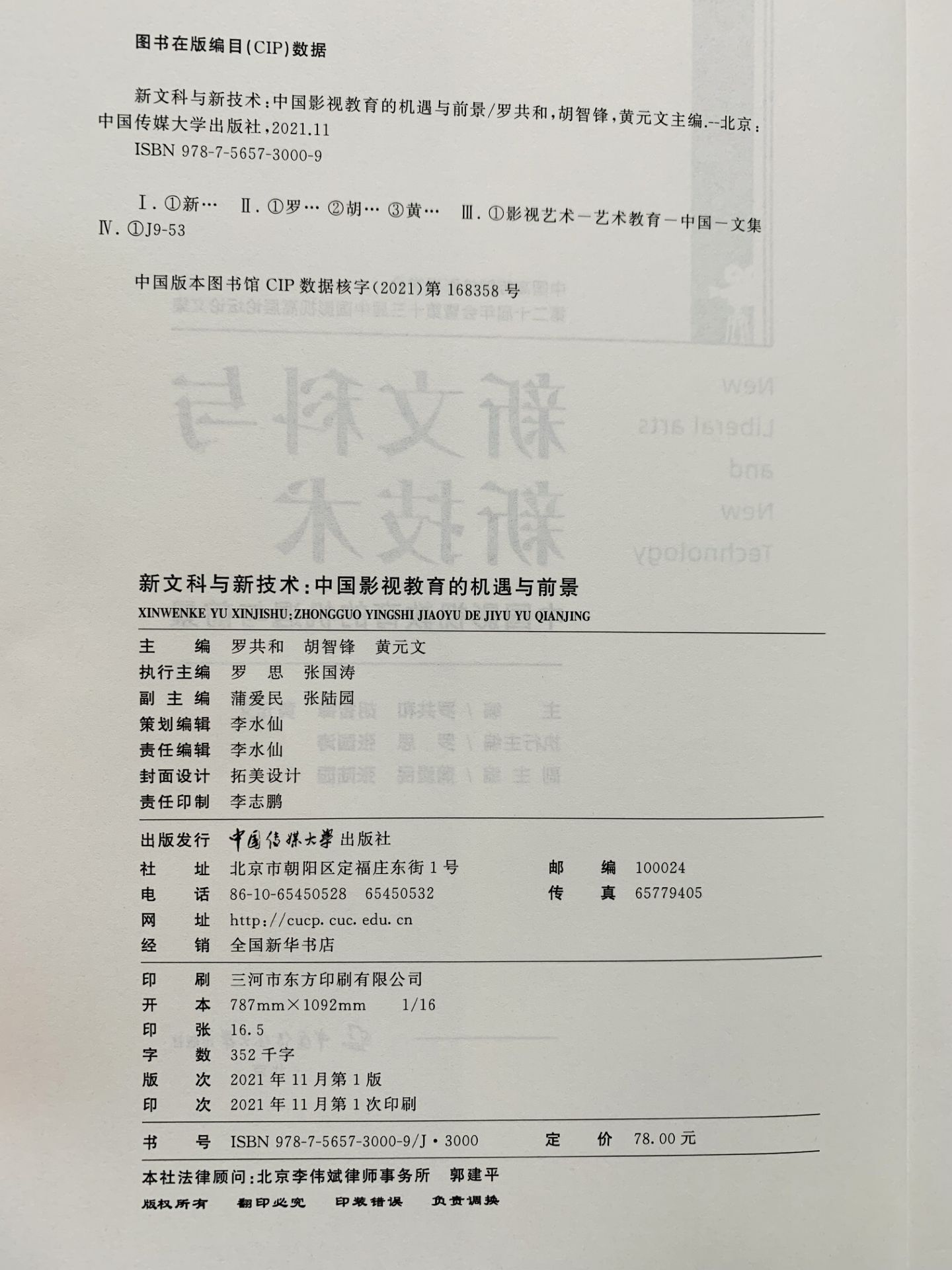

近日,我校校长罗共和教授、北京电影学院党委副书记、副校长胡智峰教授、我校董事长黄元文教授主编著作《新文科与新技术:中国影视教育的机遇与前景》由中国传媒大学出版社正式出版。

《新文科与新技术:中国影视教育的机遇与前景》系中国高校影视学会第二十届年会暨第十三届中国影视高层论坛论文集,本届年会的主题为“新文科与新技术:中国影视教育的机遇与前景”,本论文集旨在“新文科”建设与新技术发展的双重背景下,重新审视中国影视教育这个重要话题,主动回答“时代之问”,破解“挑战之迷”,抢抓“发展之机”,从不同的研究视角对中国影视教育的机遇与前景进行深入探究。该论文集主要分为“新文科与影视教育”“新阶段与影视史学”“新语境与影视图景”“新现象与影视批评”“新媒介与网络视听”“新技术与影视前景”六个版块36篇共计35.2万字。

该著作执行主编为我校党委副书记、副校长罗思教授和中国传媒大学科学研究处副处长、中国高等院校影视学会秘书长张国涛研究员,副主编为我校科研处处长、高级工程师蒲爱民教授和华南理工大学新闻与传播学院张陆园助理教授。

我校校长罗共和教授与董事长黄元文教授共同撰写的论文《全媒体时代应用型影视人才的创优教育》、我校党委副书记、副校长罗思教授与科研处处长、高级工程师蒲爱民教授共同撰写的论文《新时代影视传媒高校的美学美育》以及我校电视学院院长苏亚平教授、电视学院摄影系主任刘丽教授、播音主持学院有声语言传播系副主任张亮副教授、新媒体学院毛朝勇等老师撰写的论文均被收录其中。

罗共和,四川电影电视学院校长、教授,四川省广播电视高教学会副会长,四川省影视艺术联盟副主席,中国视协主持人专委会常务理事,教育部教指委戏刚影视类特聘专家,四川大学文学与新闻学院硕士生导师。主编教材《朗诵与台词作品选》《全国广播电视优秀新闻作品选》等,所著论文曾获四川省政府颁发的“四川省教学成果奖一等奖”,中国电视艺术家协会主持人专业委员会“金笔奖”(特等奖)。

胡智锋,北京电影学院党委副书记、副校长,兼任国务院学位委员会戏剧与影视学学科评议组召集人,中国高等院校影视学会会长。入选中组部首批“万人计划”领军人才、全国宣传文化系统“四个一批”人才、“新世纪百干万人才工程”国家级人选。中国广播电视艺术学学科创始人之一,中国电视美学研究主要奠基人,中国电视传播艺术研究创建人,著名电视节目策划人。主持国家级、省部级等各级各类科研项目40余项,已出版学术专著《立论中国影视》《电视传播艺术学》等30余部,发表学术论文400余篇;多次荣获中国高校人文社科成果奖、北京市哲学社会科学成果奖。

黄元文,四川电影电视学院董事长、副校长、教授,四川省“德艺双馨艺术家”。中国电视艺术交流协会视听传播专委会副会长,四川省高教摄影协会主席,四川省广告协会副会长,四川省电影家团云理事。荣获四川省教育厅“四川省办字先进个人”、中国教育家协会“教育卓越成就奖”。

罗思,四川电影电视学院党委副书记、副校长。编剧/制片人/导演/作家,北京电影学院文学系特聘教授,中国高等教育学会影视教育委员会副理事长,中国高等院校影视学会理事,四川省戏剧与影视学类专业教学指导委员会副主任委员。策划电影《听风者》获得香港电影金像奖、台湾金马奖等多项提名,电影编剧代表作《回到爱开始的地方》为2014年华府亚美国际影展闭幕片,担任编剧、主演、制片人的电影作品《废墟》被吴天明电影基金会作为代表项目选送戛纳电影节制片人工作坊,长篇导演处女作电影《罪·恶》入选“龙跃计划”中欧合拍实验室项目。

张国涛,中国传媒大学研究员、博士生导师,中国传媒大学科学研究处副处长、《现代传播》副主编、传媒艺术与文化研究中心执行主任,兼任中国高等院校影视学会秘书长。入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“青年英才”等。主要研究领域为传媒艺术、影视产业、电视剧美学、电视策划等。主持国家社科重大项目、艺术学项目各1项,主持省部级项目4项。出版有专著《电视剧本体美学研究》《影像的冲击力:新世纪中韩电视剧流变研究》等,发表学术论文百余篇。

蒲爱民,四川电影电视学院科研处长,教授、高级工程师,主要从事电子与计算机信息技术研究及高校教学科研管理。主研国家社科基金项目1项,主持(参与)省(部)、市厅(校)级课题30余项,发表学术期刊论文20余篇,编著教材和实验指导书5部,获得国家专利7项。曾荣获省级优秀指导教师、科研成果一等奖等。

张陆园,华南理工大学新闻与传播学院助理教授、硕士生导师,中国高校影视学会网络视听专业委员会理事。主要研究方向为网络视听、屏幕媒介、影视传播等,发表学术论文30余篇,主持中国博士后科学基金项目、广东省普通高校重点科研项目等多项课题,曾获中国电视剧“飞天奖”优秀评论奖、中国高校影视学会“学会奖”等。