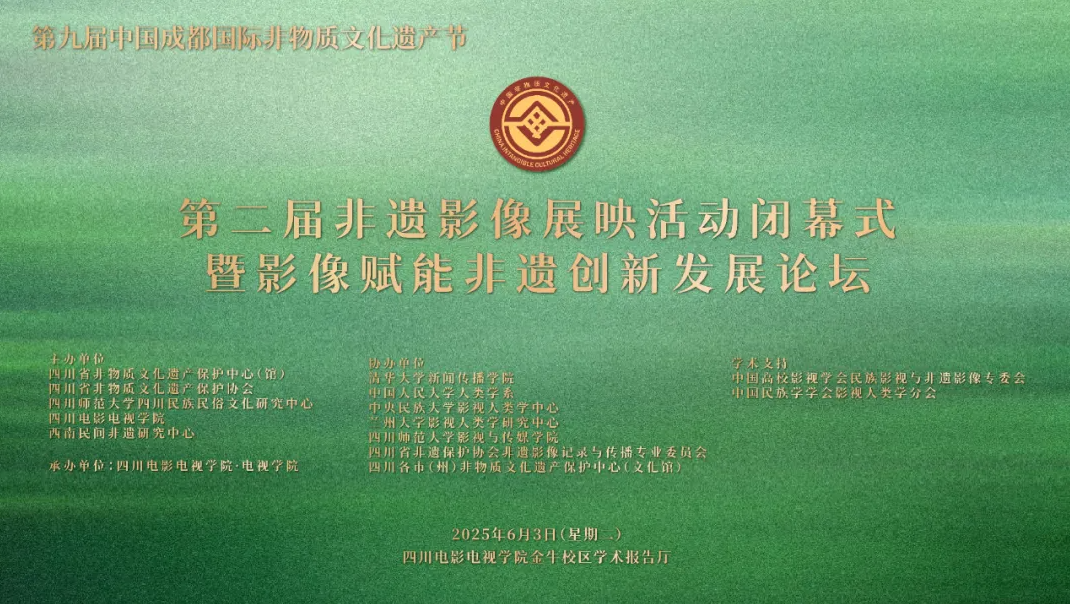

6月3日,第九届中国成都国际非遗节·第二届非遗影像展映活动闭幕式暨“影像赋能非遗创新发展论坛”在我校圆满落幕。

活动现场

本次活动由我校与四川省非物质文化遗产保护中心(馆)、四川省非物质文化遗产保护协会、四川师范大学四川民族民俗文化研究中心、西南民间非遗研究中心联合主办,我校电视学院、四川人文影像研究院承办,吸引了来自全国的非遗保护机构、高校、科研院所及媒体代表齐聚一堂,共同见证非遗影像展映活动的圆满收官,并围绕影像在非遗保护与创新中的关键作用展开深入研讨。

我校校长、党委副书记罗思教授

我校校长、党委副书记罗思教授在致辞中表示,本届非遗影像展映活动自启动以来,共征集到来自全国的500余件作品,经过严格评审,最终80部优秀影像作品脱颖而出,9部作品最终获得佳作推荐。这些作品不仅展现了非遗的深厚底蕴,更通过创新的影像语言,让非遗焕发出新的生机与活力。当非遗遇见影像,当传统对话现代,我们看到的不仅是技术的赋能,更是文明的交流互鉴。

优秀非遗影像佳作主创代表合影

闭幕式上,主办方为入围及推荐佳作的主创代表颁发了荣誉证书和纪念品。本届展映活动中,多部作品凭借其独特的视角、精湛的技艺和深刻的内涵,赢得了评委和观众的一致好评。其中,《百年程派》《密语者》《追年》《玉姬》《走,赶街(gai)去》《阿哲守经人》《碧鸡春晓》《未天将至》等影片以其生动的叙事和精美的画面,成为本届展映活动的亮点。这些作品不仅展现了非遗的独特魅力,更通过影像的力量,激发了更多人对非遗的热爱与关注。

在随后举行的“影像赋能非遗创新发展论坛”上,来自非遗保护、影视创作、学术研究等领域的专家学者围绕“影像技术如何助力非遗保护与创新”这一主题展开了深入探讨。

四川省文旅厅原副厅长、一级巡视员省非遗保护协会专家委员会主任赵红川

四川省文化和旅游厅原副厅长、一级巡视员、省非遗保护协会专家委员会主任赵红川发表题为“影像赋能非遗高质量发展”的主题分享。他表示,成都国际非遗节非遗影像展映活动三年来的实践凸显了非遗与影像的双向赋能,非遗为影像提供广泛的题材,影像的发展为非遗的传播拓展空间。赵红川主任强调,非遗的传承与传播要突破现有框架,深植民族民间文化沃土,既要以国际化视角呈现“非遗是什么”,更要聚焦其价值观、思想方法等深层人文精神,迈入“非遗为什么”的新阶段。未来期待以民族复兴为基底,构建非遗影像专业化生态,吸引更多力量投身非遗传承,为中华优秀传统文化发展注入时代动能。

四川省非遗保护协会副会长、数字化专委会主任左齐

四川省非遗保护协会副会长、数字化专委会主任左齐发表题为“非遗数字化的创新探索与实践”的主题分享。他表示,非遗数字化在文化数字化框架下加速推进,技术赋能实现非遗活化转化,既通过改变作品形态与体验视角,拉近年轻人与非遗距离,释放文化魅力;又推动非遗与文旅融合传播,催生川剧脸谱数字体验等新形态。他表示,当前非遗数字化虽前景广阔,但仍处起步阶段,需以标准为导向,凝聚力量攻克难题,在技术创新与文化底线间寻找平衡点,推动非遗在数字时代可持续发展。

圆桌论坛:主创交流与对话

非遗影像专业建设研讨

非遗影像研究公号三周年纪

大家一致认为,影像不仅是记录工具,更是文化对话的媒介,让非遗在光影中焕发新生。非遗影像创作需兼顾“守正”与“创新”,既要忠实记录非遗技艺的精髓,又要通过艺术化表达赋予其时代生命力。

作为本届活动的重要延伸,我校与四川大学、四川师范大学、成都理工大学、西南石油大学、成都体育学院、成都大学、成都锦城学院等8所高校同步开展了“非遗影像进校园”活动。

高校代表分享交流

通过展映入围作品、举办主创分享会等形式,青年学子得以近距离感受非遗魅力,并参与到非遗影像的创作实践中。《玉姬》《阿哲守经人》的主创代表在论坛上分享了他们的拍摄经历,表示通过电影语言表达非遗剧种——山东梆子的艺术魅力,以及通过长期的田野跟踪揭示一种古老的精神传统,如何在剧烈变迁的社会与时代中生生不息的过程,让他们深刻体会到非遗的匠心与坚守。

郑晓幸教授总结发言

中国非遗保护协会副会长,四川省非遗保护协会会长郑晓幸教授指出,回顾中国非遗保护20年的发展历程,从抢救性保护到系统性保护,从单一传承到社会多元参与,影像传播对非遗活化起到重要的推动作用。本次非遗影像展映活动生动体现了第九届成都国际非遗节“活力、魅力、多彩” 的主题,凸显数字化时代非遗与影像、科技的融合,推动非遗进校园及破圈传播。他希望此次活动成为赋能中国非遗保护具有活力的新型载体,让更多年轻创作者们聚焦巴蜀文化,传承中国非遗之美。

合影留念