6月20日下午,我校举办第四届科学教育与艺术鉴赏国际学术会议暨戏剧与影视学教育教学研讨会(SEAA 2025)。本次大会由我校主办,学校电视学院、科研处、教务处承办,AEIC学术交流中心协办。会议围绕科学教育、艺术鉴赏、影视教学等领域,旨在搭建国际学术合作交流平台。本次会议由我校校长、党委副书记罗思教授和东南大学屈云东教授担任大会主席,我校校务委员、发展规划处处长黄萍教授和电视学院苏亚平教授担任组织委员会主席,我校科研处处长蒲爱民教授、教务处副处长姜银娣副教授和东南大学郑德东教授担任程序委员会主席,电视学院副院长刘丽教授、马来亚大学Roslina Ismail教授等担任出版主席。

会议现场

我校校务委员、发展规划处处长黄萍教授,电视学院院长苏亚平教授、播音与主持学院院长赵小蓉教授、科研处处长蒲爱民教授、教务处副处长姜银娣副教授、电视学院副院长刘丽教授、云南师范大学孙瑜教授、四川大学赵成清教授以及来自各大高校与科研院所的专家学者以线上和线下方式参会。本次会议由电视学院院长助理蒋峰副教授主持,电视学院副院长孙晓青教授、党委副书记王桂荣、综合办公室副主任李宽和电视学院、播音与主持艺术学院部分专业老师线下参会。

我校校务委员、发展规划处处长黄萍教授

我校校务委员、发展规划处处长黄萍教授致开幕辞。黄萍对与会专家学者致以欢迎和感谢,并介绍我校的办学历史及教育成就,她指出学校已成功培养了八万余名专业人才,凭借出色的人才培养成果,学校被誉为“中国影视人才四大培养基地之一”。她还以校友陈浩、吕艳婷等为电影《哪吒2》配音,助力该片票房达到158亿这一生动的事例,阐述了艺术教育与产业深度融合的重要意义。最后,黄萍教授着重强调了“科技赋能艺术,教育启迪未来”这一主题所具有的时代意义,表达了对未来社会中科学与艺术能够实现更深度融合与相互促进的热切期待,并预祝本次会议圆满成功。

在研讨会的主题报告环节,分别有四位教授进行报告和分享。

我校电视学院副院长刘丽教授进行报告

在“产教共生·五真贯通:戏剧与影视专业群应用型人才培养的‘双高’模式一以川影为例”的报告中,刘丽分享了诸多核心内容。她首先对“双高”模式进行了定义,即“高就业率、高就业专业对口率”,明确了该模式的培养目标。其次,她指出当今社会传统影视教育面临的亟待解决的问题,主要是教育与产业脱节、教学与行业需求脱节,这导致学生作品难以市场化,学生就业竞争力也有所不足。接着,刘丽教授向大家详细介绍了川影的“五真贯通”体系,包括“真实环境、真实项目、真实训练、真实评价和真实本领”,阐述了这一体系如何有效解决上述问题,并解读了“产教共生”生态的川影实践。最后,刘丽教授还分享了一系列成果数据,例如优秀作品《川西奇遇记》《川潮三百年》微短剧播放量超5亿,“实战类”教材《影视导演学基础》被全国160余所高校采用,以实际成果展示了“双高”模式的显著成效。

我校播音与主持学院院长赵小蓉教授进行报告

赵小蓉以“守正创新,融合发展—开启播音主持专业发展的新密码”为主题发表演讲。她首先讲述了川影播音主持专业的发展脉络,展示了其荣获国家级一流本科专业建设点、省级应用型示范专业等荣誉的光辉历程。随后,从人才培养、课程设置、师资锻造等多个关键维度深入剖析,凸显了实训教学在提升学生实战能力方面的独特优势。最后,她列举了在国家级媒体工作的川影杰出校友,有力彰显了学校卓越的行业人才输送能力。

云南师范大学孙瑜教授

来自云南师范大学的孙瑜教授进行了主题为“智慧课堂师生互动评价指标体系”的线上报告。报告主要探讨了教育信息化背景下,智慧课堂中师生互动的重要性以及现有互动评价体系的不足。孙教授通过理论分析、视频分析和专家咨询等方法,构建了一个包含操作行为互动、认知行为互动、创生行为互动和情感互动四个一级指标的评价体系,并通过实证研究验证了其有效性。研究旨在推动智慧课堂从技术革新走向质量提升,为教学实践提供科学指导。

四川大学赵成清教授进行报告

来自四川大学的赵成清教授进行线上报告,主题是“神话、政治化与全球化:中国艺术史中树的形态意义”。该报告聚焦“树”在文化与艺术中的多元象征,从生命之源到文明传承,从政治隐喻到审美表达,串联起人类与自然的精神纽带。通过三星堆青铜神树、博伊斯“7000棵橡树”艺术计划等经典案例,展现“树”作为历史见证者与文化载体的独特魅力,揭示其跨越时空的永恒生命力。

在各位学者作完报告后,大会进入讨论环节。

会议讨论环节

首先是线上的孙瑜教授提出问题:“随着人工智能发展,智能技术已能进行作曲、绘画等创作,这是否会对传统艺术教育产生冲击?又会带来哪些机遇?”

赵成清教授回应,他认为人工智能在艺术创作中效率高,结构清晰,但存在原创性和伦理问题。当下年轻人更关注AI艺术,传统艺术受冷落,这是趋势。老一辈需接受新技术,否则难与青年对话。但作为历史研究者,且对当代AI艺术影响持谨慎态度,主张继续观望。

随后,我校徐尧老师向孙瑜教授提出问题:“大学与中学智慧课堂研究的差异及建议是什么?” 孙瑜教授对此表示,大学智慧课堂研究与中学不同,中学以应试为导向,老师主导规划学习。而大学应侧重培养学生创新能力与高阶思维,老师角色转为引导者,基于“问题链”教学思想,让学生自主探索资源。另外孙教授建议大学智慧课堂研究聚焦高阶思维培养,利用智能工具和在线资源,培养学生解决、探索、提出问题的能力。

口头汇报环节共有八位来自海内外高校的学者在线上进行分享和汇报。

马来西亚城市大学张岐

马来西亚城市大学张岐老师在中国古典园林意象审美上颇有建树,他指出“意象”是主体情感与客观形象的统一,达到超越个体知觉的审美境界,同时强调古代思想与物质要素结合形成审美符号系统。

兰州大学李想

兰州大学李想老师基于列斐伏尔三元空间理论,分析电影《狗阵》的空间生产与底层书写,探讨了物质、社会和精神空间的互动过程。

兰州大学李玉涛

兰州大学李玉涛老师探讨了新世纪女性身体景观的呈现与反思,指出女性身体在男权规训和消费社会中的困境,呼吁提升创作水平以改善女性形象的表达。

重庆工程职业技术学院曾俊

重庆工程职业技术学院曾俊老师提出了“VITAL模式”,旨在培养高职土木国际化的技术人才,已取得显著成果,并计划拓展更深层次的合作。

兰州大学钟凌岳

兰州大学钟凌岳老师运用弗洛伊德理论对电影《深海》进行精神分析,揭示影片中的潜意识象征和现代人的精神困境,建议中国动画创作应根植现实。

上海师范大学蔡佳羽

上海师范大学蔡佳羽老师讲述了迈克尔·契诃夫方法派在肢体剧创作中的应用,强调身体叙事和创造性想象力,指出形体训练的问题及解决方向。

西安邮电大学许筱杉

西安邮电大学许筱杉老师阐述了Stable Diffusion与数字人融合在非遗传承中的应用,提出AIGC技术为非遗传承提供了新的思路。

西安邮电大学杨逸凡

西安邮电大学杨逸凡老师探讨了AIGC在艺术创作中的应用,引发对艺术边界的思考,强调人类情感温度和感知力的重要性。

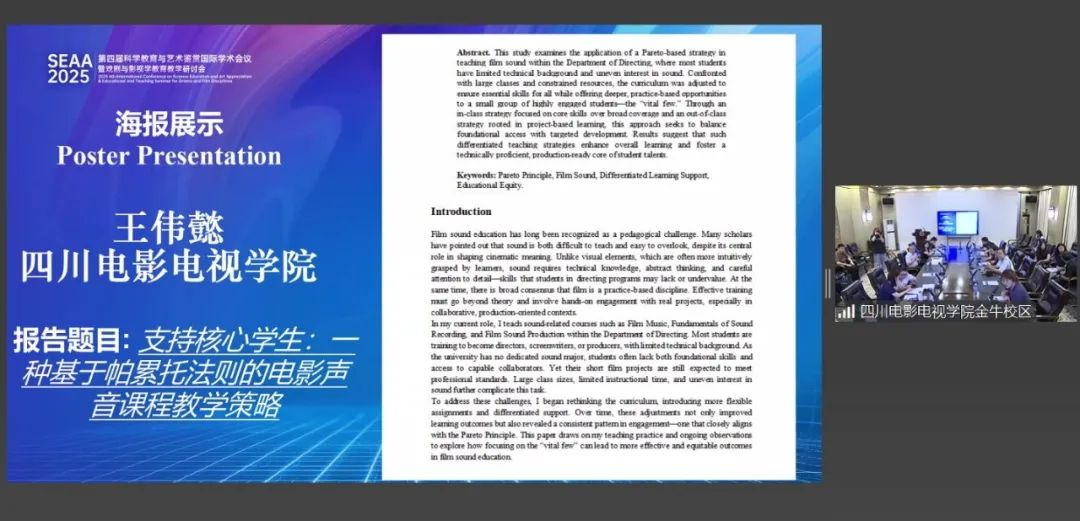

我校王伟懿老师

我校王伟懿探讨了产教融合背景,声音学科人才培养方法。并且他在电影学院戏剧影视导演专业教授声音课程时发现,仅5%-6%学生对声音学科感兴趣,于是依据帕累托法则,提出“支持核心学生”策略,课内侧重核心基础知识教学,借助关键少数学生带动全班进步;课外建声音工作室,系统培养核心学生。此方法符合电影制作特点,通过挖掘各学科关键学生组建精英团队,有助于实现教育公平。

我校电视学院院长苏亚平致闭幕辞

在各位专家学者完成汇报后,我校电视学院院长苏亚平教授上台致闭幕词。他向所有专家学者、工作人员及线上线下的朋友们致以诚挚的感谢。